時代劇を観ていて、

辰の刻に参れ

というセリフを聞いたことありませんか?

でも実際には、

・「辰の刻」が何時なのか

・どうしてその言い方をしていたのか

多くの人にとって謎のままです。

この記事では、

- 江戸時代の「12時辰」という時間の数え方

- 現代時間での対応

- 時代劇で使われる時間表現の意味

まで、やさしく解説していきます。

「辰の刻」とは?意味と現代時間での対応

時代劇の中で耳にする「辰の刻」。

でも、現代の何時頃を指すのか曖昧です。

十二支による時刻表を紐解き辰の刻が何時〜何時かを明快にしていきます。

十二支による時刻表とは

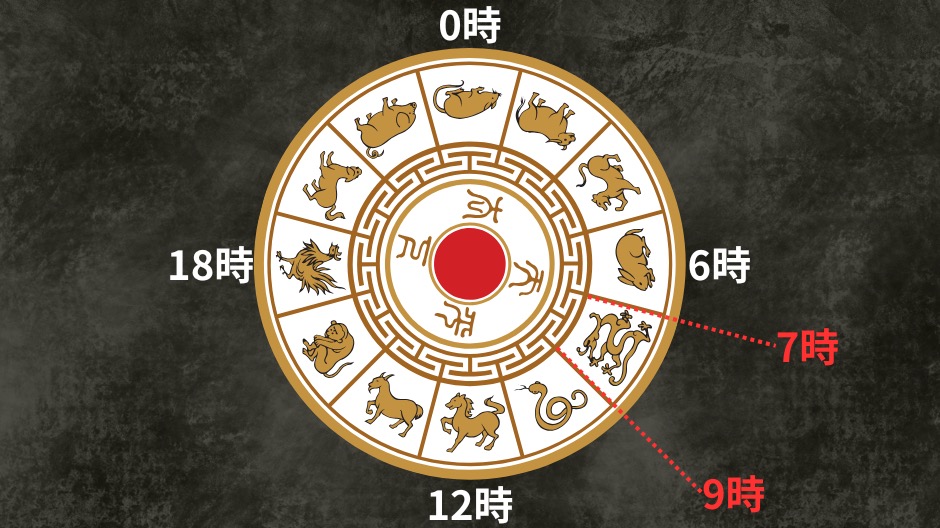

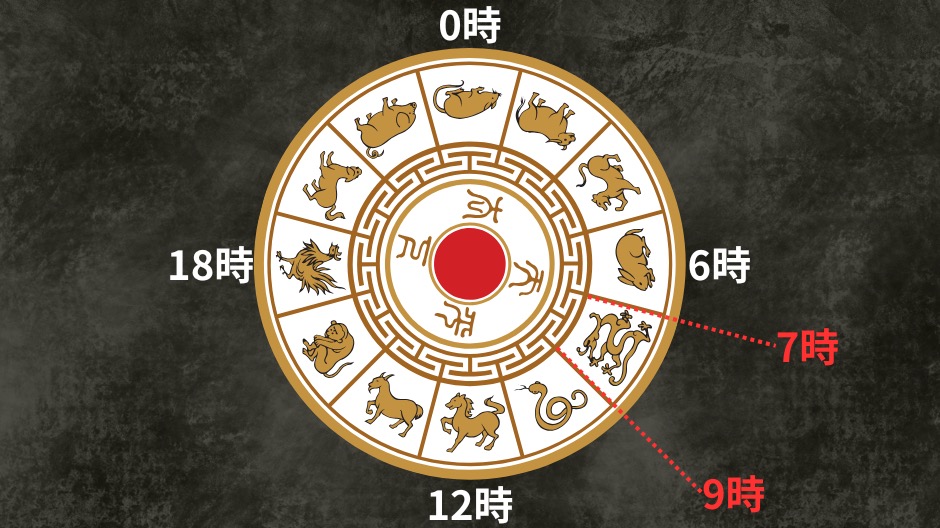

昔の日本(特に江戸時代)では、1日を「12の時辰(じしん)」という区分で表していました。

この12の時辰には、干支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)があてられ、「子の刻」「丑の刻」…のように呼びました。

また、同時期には「不定時法」という制度が用いられ、昼と夜それぞれを6等分して「一刻(いっとき)」とする方式もありました。

「辰の刻」は何時〜何時?

「辰の刻(たつのこく/しんのこく)」は、十二支の「辰」があてられた時辰です。

最初の基準として、

子の刻を午前0時を中心とした前後2時間(午後11時〜午前1時)

として見ます。

1日24時間を十二支で表すので、1つの時刻が現在の2時間分に割り振られます。

この図のようになるので、定時法(=1時辰=約2時間)で換算すると、

おおよそ

とされています。

ただし、実際の「江戸時代の時間制度(不定時法)」では、日の出・日の入りを基準に昼・夜をそれぞれ6等分していたため、季節や地域によって「辰の刻」の実際の長さ・開始時刻は変化していました。

時代劇を見ていてずっと疑問だったので、やっと何時くらいかが分かってスッキリ!

「辰の刻」によくある誤解と正しい意味

誤解として、

- 辰の刻=ちょうど8時

- 毎日7〜9時固定

という固定的な理解をしてしまうことがあります。

しかし、実際には「不定時法」によって昼と夜の刻の長さが変わるため、季節や場所で同じ「辰の刻」でも時間がずれる可能性があります。

正しい意味としては、「辰の刻」という呼び名はあくまで十二支による時間帯の目安で、

という意識で捉えるのが適切です。

また、時代劇のセリフではこの時間帯を意図的に使って、

- 朝の早い時間

- 東の空が明るくなってきた頃

などの雰囲気を出す演出に使われています。

昔の時間の数え方の基礎知識

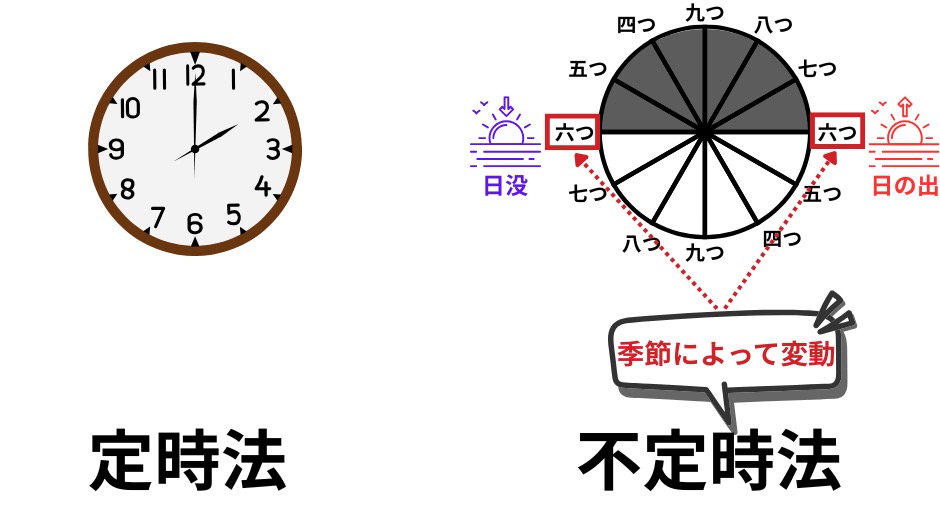

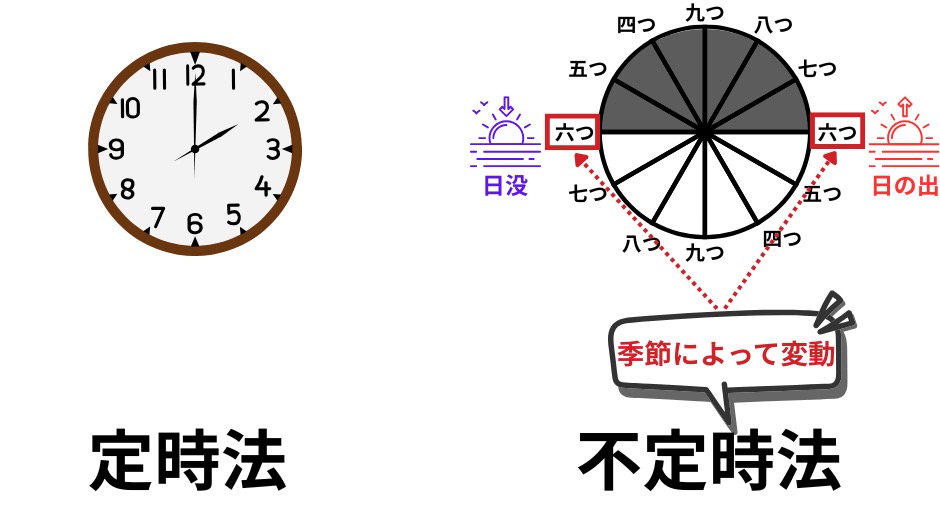

江戸時代、人々は現在の「○時○分」ではなく、昼と夜をそれぞれ6等分する「不定時法」という制度で時を刻んでいました。

仕組みや和時計についても詳しく解説します。

不定時法とは?江戸時代の時刻制度

江戸時代の日本では「不定時法(ふていじほう)」という制度が使われていました。

これは、

- 日の出から日没までを「昼」とし、その時間を6等分して「一刻」

- 日没から日の出までを「夜」として同じく6等分して「一刻」

とする方式です。

数字の4〜9を使ってこのように割り振りしていました。

昼と夜それぞれ6つなので、1日で12刻になります。

夏と冬の日長が違えば、昼の「一刻」の長さも変わるという特徴があります。夏は昼の時間が長く、冬は短くなっていたんですね。

一刻は何分?六つ時・四つ時の意味

「一刻」は一般的に「だいたい2時間」と説明されることが多いです。

ただし上述の通り、厳密には季節・昼夜で長さが変わるので「約2時間程度」と考えておくのが安全です。

「六つ時」「四つ時」という言い方もあり、「明け六ツ」「暮れ六ツ」など、日の出・日の入り時刻を基準に刻を数え始める手法もありました。

和時計

江戸時代では、季節により昼夜の長さが変わるため、和時計(日本独自のからくり時計)が「昼用」「夜用」で歯車や長さを変える仕組みを持っているものもありました。

このため、時代劇の情景で「もう辰の刻か」「申の刻までには帰れ」などのセリフを聞くと、当時の人々が時間を体感的に把握していた様子がうかがえます。

時代劇に登場する時間表現を読み解こう

「丑三つ時」「申の刻」など、時代劇独特の時間表現には深い意味があります。

セリフを読み解きながら、当時の人々の暮らしのリズムまで感じ取ってみましょう。

「丑三つ時」「申の刻」などの意味と現代時間

例えば「丑三つ時」という言葉は、深夜2時から2時30分を指します。

丑の刻は、1時〜3時。

丑の刻を4つに分けた3番目ということで深夜2時から2時30分になります。

「申の刻」は、申=午後3時~午後5時あたりの時間帯です。

最初の章で説明した「辰の刻(午前7時~9時前後)」も、時代劇では

- 朝の支度

- 出発前

- 日の出直後

といったニュアンスで使われることがあります。

草木も眠る丑三つ時〜〜

セリフからわかる当時の生活リズム

例えば「辰の刻になったら参れ」などのセリフでは、

- 軽く朝めし前

- まだ明るくなったばかり

という時間帯を示していることが多いです。

また、「申の刻までに戻る」などの場合は、午後のひと区切りを意識し

日没までに済ませよう

という意味合いで使われることもあります。

このように、時代劇の時間表現を知ると、「今このシーンは何時ごろ?」と感覚的に浮かべやすくなります。

時代劇でリアルな時間感覚を楽しむコツ

- キャラクターの行動(朝支度/昼ごはん/夜警)と「〇の刻」の関係を意識する。

- 外の光(まだ薄暗い/日が高い/夕焼け)+刻の名前をセットで覚える。

- セリフに出る「~の刻」「~ツ」といった数字表現(例:五つ、四つ)も時間を示すヒントになる。

- 完全に現代の「何時何分」に換算できるわけではないことも頭に入れておく。

あくまでも 「目安」 として楽しむ。

現代との違いと、なぜ時間表現が変わったのか?

明治以降に導入された定時法によって、時刻の考え方は大きく変化しました。

なぜ時間表現が変わったのか、そして現代でも活かせる「昔の時間感覚」とは何かを探ります。

明治以降の時間制度の変化

明治維新後、日本では西洋式の「定時法(1日を24時間、各時間を均等に)」が導入されました。

これによって「○時○分」という時間の読み方が一般化。

それに伴い、従来の「不定時法」や「十二支による時辰」の制度は次第に廃れていきました。

定時法と不定時法の違いを図で比較

- 定時法

1日を24時間均等に分割。

季節・昼夜の長さに関係なく「1時間=60分」が固定。 - 不定時法

昼と夜をそれぞれ6等分。

昼夜の長さが季節で変わるため「一刻」の長さも変動。

この違いにより、昔の時刻表現をそのまま「7時=辰の刻」と断言することには若干の誤差があるということを念頭に置きましょう。

現代人にも役立つ昔の「時間感覚」

- 時代劇をより深く楽しむために「~の刻」が出たら「だいたいこの時間帯だな」とイメージできるようになる

- ビジネスやライフスタイルにおいて「朝」「昼」「夕」の切り替えを意識する際、昔の人の 「刻」 の区切り方を取り入れて「もうこの時間帯か」などと感覚的に捉えるヒントになる。

- 歴史・文化を理解することで、文章や映像作品での時間表現(例:時代劇、歴史小説)を読む/観る際の理解が深まる。

まとめ

十二支時刻は、このようになります。

- 子:23時~1時

- 丑:1時~3時

- 寅:3時~5時

- 卯:5時~7時

- 辰:7時~9時

- 巳:9時~11時

- 午:11時~13時

- 未:13時~15時

- 申:15時~17時

- 酉:17時~19時

- 戌:19時~21時

- 亥:21時~23時

昔の時間の数え方と読み方の知識を入れておくと、さらに時代劇が楽しめますよね。

今度からは、時代劇に「〜の刻まで戻る」なんていうセリフを見ても、大体の時間がわかるのでさらに時代劇が楽しめるようになります。

これでスッキリ!

コメント